Stellen wir uns vor, es ist früher Morgen in einer Redaktion irgendwo auf der Welt. Eine junge Journalistin sitzt vor einem leeren Dokument. Sie hat recherchiert, Interviews geführt, Fakten geprüft. Ihre Geschichte handelt von Korruption in ihrer Regierung. Doch bevor sie auf „Veröffentlichen“ klickt, klingelt ihr Handy – es ist eine Warnung: „Tu es nicht. Du weißt, was dir blüht.“

Diese Szene ist keine Dystopie, sondern Realität. Und sie betrifft uns alle. Denn Pressefreiheit ist kein Luxusgut ferner Länder, sondern das Fundament jeder funktionierenden Demokratie – auch hier in Deutschland. Anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit werfen wir einen Blick auf den Zustand unserer medialen Freiheiten. Was dürfen Journalist*innen sagen? Was dürfen sie nicht? Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft?

Meinungsäußerungsfreiheit – unsere Grundlage der Demokratie

Beginnen wir mit den Grundlagen. Artikel 5 des Grundgesetzes ist ein Herzstück unserer demokratischen Ordnung:

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten […] Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ (Art. 5 (1) GG)

Was auf den ersten Blick wie ein Freifahrtschein wirkt, ist bei genauerem Hinsehen ein fein austariertes Konstrukt: Denn direkt im nächsten Absatz schränkt das Grundgesetz ein:

„Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“ (Art. 5 (2) GG)

Mit anderen Worten: Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass man alles sagen darf. Sie endet dort, wo Rechte anderer oder der gesellschaftliche Frieden verletzt werden. Und das ist wichtig – gerade im Journalismus.

Denn Journalist*innen bewegen sich täglich in einem Spannungsfeld zwischen Öffentlichkeit und Verantwortung. Sie berichten über brisante Themen, stellen unbequeme Fragen, und schaffen Aufmerksamkeit – und sie tun dies idealerweise mit Sachlichkeit, Quellenkritik und Respekt. Meinungsfreiheit ist dafür die Voraussetzung. Doch Pressefreiheit ist die operative Verlängerung: Ohne sie bleiben Informationen, die im Interesse der Öffentlichkeit sind, ungesagt – oder ungehört.

Pressefreiheit im Wandel – von der Nachkriegsgeschichte bis zur digitalen Öffentlichkeit

Pressefreiheit hat in Deutschland eine besondere Geschichte. Nach 1945 durften Deutsche ihre Medien nicht selbst organisieren – zu tief saß das Misstrauen nach der totalitären Instrumentalisierung der Presse im Nationalsozialismus. Die Alliierten übernahmen die mediale Aufsicht. Erst 1949 – mit Inkrafttreten des Grundgesetzes – erhielten Medien in der Bundesrepublik wieder die rechtliche Freiheit zur Selbstverwaltung. Das war mehr als ein bürokratischer Akt. Es war ein demokratischer Neuanfang.

Seitdem ist viel passiert. Pressefreiheit wurde gestärkt, aber auch immer wieder herausgefordert – durch politische Einflussnahme, wirtschaftlichen Druck oder juristische Angriffe. Heute ist es vor allem die digitale Öffentlichkeit, die das Spannungsfeld neu ordnet. Soziale Netzwerke ermöglichen zwar neue Formen der Berichterstattung – Stichwort: Bürgerjournalismus – aber sie bringen auch neue Bedrohungen mit sich: Desinformation, algorithmische Verzerrungen, Trollkampagnen und digitale Überwachung.

Hinzu kommt eine ökonomische Erosion. Wenn Medienhäuser unter Spardruck stehen, werden Recherchen kürzer, Personal dünner, Vielfalt geringer. Das gefährdet nicht nur die Qualität, sondern auch die Unabhängigkeit des Journalismus.

Wie frei ist die Presse weltweit?

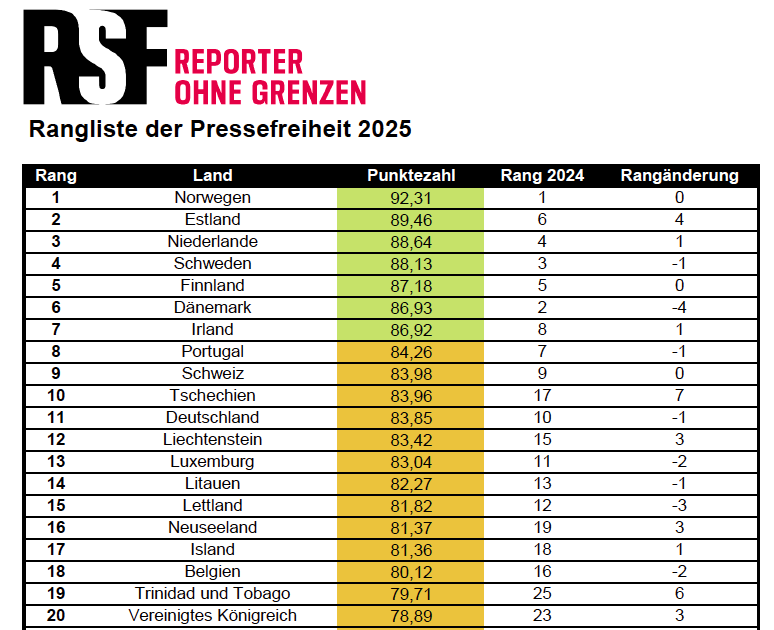

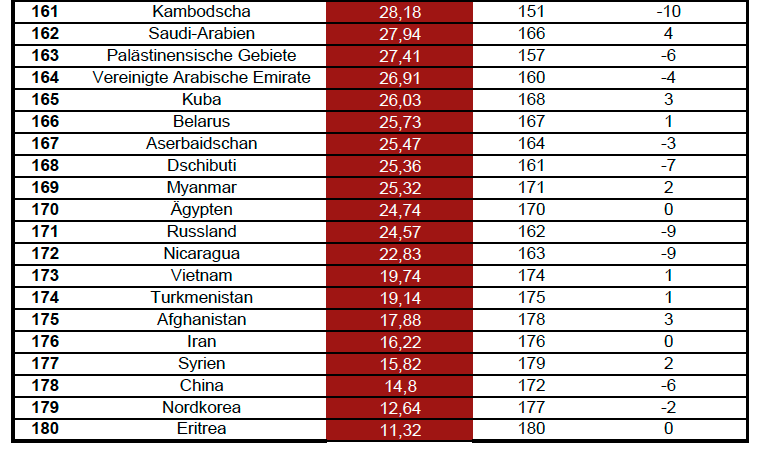

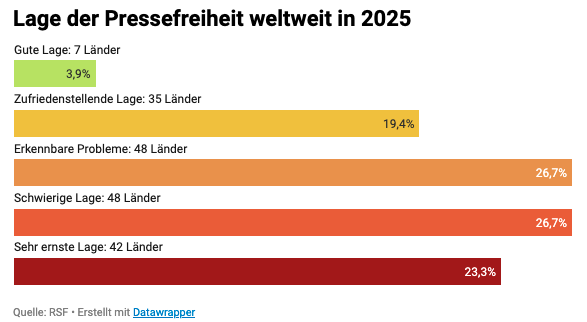

Werfen wir einen Blick auf die Landkarte: Laut der aktuellen Rangliste von Reporter ohne Grenzen (2025) steht Deutschland auf Platz 10 von 180 untersuchten Ländern, ein solider, aber keineswegs selbstverständlicher Platz. Zum Vergleich: Platz 1 belegt Norwegen. Auf den hinteren Rängen finden sich Länder wie Nordkorea (180), Eritrea (179) oder Iran (177). In diesen Ländern bedeutet ein kritischer Artikel mitunter Gefängnis oder Schlimmeres.

Deutschland gilt als Land mit „zufriedenstellender“ Pressefreiheit, aber: Es gibt kritische Entwicklungen. Die Zahl der Übergriffe auf Journalist*innen ist laut Reporter ohne Grenzen zuletzt gestiegen, insbesondere bei Demonstrationen, wie das ZDF berichtet. Auch Ermittlungsmaßnahmen gegen Journalist*innen, wie etwa im Fall beim Rechercheteam Correctiv, werfen Fragen auf.

Ein weiteres Beispiel: Der Umgang mit Whistleblowern wie Julian Assange zeigt, wie dünn die Linie zwischen investigativem Journalismus und strafrechtlicher Verfolgung ist – besonders dann, wenn nationale Sicherheitsinteressen ins Spiel kommen. Auch wenn Assange kein klassischer Redakteur ist, steht sein Fall sinnbildlich für die Verletzlichkeit investigativer Arbeit weltweit.

Und nicht zu vergessen: die Philippinen, wo die Journalistin Maria Ressa für ihre regierungskritische Arbeit mit juristischen Schikanen überzogen wurde – obwohl sie 2021 den Friedensnobelpreis erhielt. Ihr Fall zeigt, wie mutige Berichterstattung heute weltweit unter Druck steht – nicht nur in autoritären Regimen.

Fiktion und Realität: Szenen aus einer unfertigen Welt

Stellen wir uns eine weitere Szene vor: Ein Journalist in Belarus will über ein Folterlager berichten. Seine Quellen sind bereit, anonym auszusagen. Doch schon am nächsten Tag steht der Geheimdienst vor seiner Tür. Seine Wohnung wird durchsucht, sein Laptop beschlagnahmt. Am Abend läuft im Staatsfernsehen ein Bericht, in dem er als „Agent des Westens“ bezeichnet wird. Seine Karriere – und seine Freiheit – sind vorbei.

Oder: Eine Reporterin in der Türkei deckt Korruption im Bildungsministerium auf. Noch bevor der Artikel erscheint, wird sie angeklagt – wegen „Beleidigung staatlicher Institutionen“. Sie darf nicht mehr ausreisen. Ihr Beruf ist damit faktisch beendet.

Diese Szenen stehen exemplarisch für eine Entwicklung, die auch in Europa zu beobachten ist: Der Druck auf Journalist*innen wächst – subtil und offen, juristisch und wirtschaftlich. Pressefreiheit ist kein statischer Zustand, sondern ein tägliches Ringen.

Meinungsfreiheit als Grundpfeiler – und ihre Grenzen

Kommen wir noch einmal zurück zur Meinungsfreiheit: Meinungsfreiheit bedeutet, dass jede Person ihre Gedanken, Überzeugungen und Kritik frei äußern darf. In Demokratien ist sie ein essenzieller Bestandteil gesellschaftlicher Debatten, pluralistischer Politik und persönlicher Selbstbestimmung. Doch diese Freiheit ist nicht grenzenlos.

Ihre Schranken ergeben sich – wie erwähnt – aus anderen Gesetzen: Persönlichkeitsrechte, Jugendschutz, das Strafrecht (z. B. Volksverhetzung, Beleidigung). Das ist wichtig, denn freie Meinungsäußerung darf nicht zur Deckung für Hass, Hetze oder Manipulation werden.

Im Journalismus ist diese Grenze besonders relevant. Hier müssen Redaktionen täglich abwägen: Was darf ich sagen – und wie? Meinungsvielfalt ist erlaubt und erwünscht – aber sie muss sich auf geprüfte Informationen stützen, darf keine Diffamierungen enthalten und sollte einer ethischen Verantwortung folgen. Die Rolle der Meinungsfreiheit im Journalismus ist damit ambivalent: Sie schützt, aber sie verpflichtet auch.

Was tun? Medienkompetenz, Mut und gesellschaftlicher Rückhalt

Was also bedeutet das alles für uns?

- Erstens: Medienkompetenz ist entscheidend. Wer konsumiert, muss unterscheiden lernen – zwischen Meinung und Fakt, zwischen journalistischem Inhalt und PR, zwischen seriöser Recherche und Meinungsmache. Das verlangt Bildung, Übung und kritische Reflexion.

- Zweitens: Journalist*innen brauchen Rückhalt – rechtlich, institutionell und gesellschaftlich. Der Angriff auf die Presse ist immer auch ein Angriff auf die Demokratie. Wer Medien pauschal als „Lügenpresse“ diffamiert, untergräbt nicht nur Vertrauen, sondern auch die gesellschaftliche Selbstverständigung.

- Drittens: Pressefreiheit beginnt nicht erst im Ausnahmezustand. Sie beginnt im Alltag: Wenn Redaktionen frei entscheiden, welche Themen sie setzen. Wenn Reporter ohne Angst demonstrieren können. Wenn Whistleblower geschützt werden. Wenn Debatten offen, aber respektvoll geführt werden.

Erinnern wir uns an die junge Journalistin und ihr Bericht über Korruption in ihrer Regierung. Was wäre, wenn sie in einem Land lebt, das ihre Arbeit schützt – nicht einschränkt? Wenn sie recherchieren kann, ohne Angst. Wenn ihre Geschichte veröffentlicht wird. Wenn ihre Stimme etwas bewirkt.

Pressefreiheit bedeutet genau das: Dass aus Wissen Öffentlichkeit wird. Und dass aus Öffentlichkeit Veränderung entstehen kann. Dafür lohnt es sich, einzutreten – Tag für Tag. Nicht nur heute zum Tag der Pressefreiheit!